【初心者でも簡単】ふるさと納税の基本的なやり方を解説!

ふるさと納税が気になる季節になってきました。

ふるさと納税すると寄付した自治体からお礼の品がもらえてとてもお得です。

「お米![]() 」、「シャインマスカット

」、「シャインマスカット![]() 」、「メロン

」、「メロン![]() 」、「お肉

」、「お肉![]() 」、「いくら

」、「いくら![]() 」、「ハンバーグ

」、「ハンバーグ![]() 」、「うなぎの蒲焼

」、「うなぎの蒲焼![]() 」などがふるさと納税サイトの一つ「さとふる」でのお礼の品の定番となっています。

」などがふるさと納税サイトの一つ「さとふる」でのお礼の品の定番となっています。

「お礼の品がもらえて、地方を応援できてお得!」というのはわかっていても、「実質自己負担金2,000円ってなに?」、「確定申告は必要なの?」、「どこでお礼の品を探せばいいの?」といった部分が初心者の場合はよく分からなかったりします。

そういった疑問を解消しつつ、ふるさと納税の基本的なやり方を紹介します。

ふるさと納税の基本的なやり方

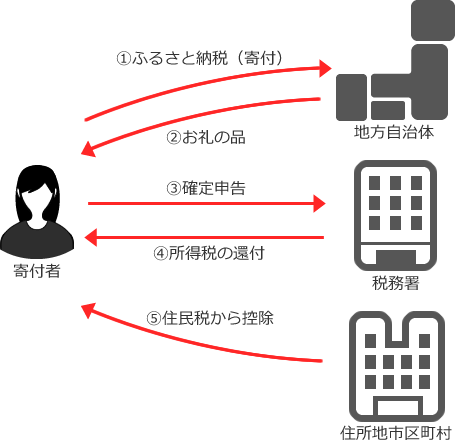

ふるさと納税とは、「地方自治体を応援しつつ、お礼の品がもらえて、税金も控除される制度」という謳い文句があります。

これをもっと簡単に言うと、「税金を前払いして、2,000円の負担でお礼の品がもらえる制度」です。

ふるさと納税では税金を前払いする

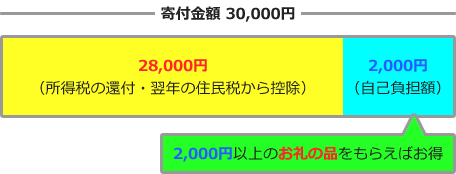

ふるさと納税で地方自治体に寄附をすると、寄附金から2,000円を差し引いた全額が、税金(所得税・住民税)から控除されます。

最初に寄附金額を払いますが、自己負担の2,000円以外は税金の控除で戻ってくきます。ですので、「税金の前払い」というイメージになります。

そして、2,000円の出費は必要ですが、寄附した地方自治体から、2,000円以上のお礼の品がもらえれば「ふるさと納税はお得」になります。

ふるさと納税初心者が面倒と感じる点

まだ、ふるさと納税初心者が「面倒」と感じるのは主に下記の2つ。

- 地方自治体に寄附するための元手が必要

- 確定申告が必要(もしくはワンストップ特例制度)

寄附するための軍資金が必要

ふるさと納税をするには、地方自治体へ寄附するための軍資金が必要です。

いくら必要なのかというと、自己負担額の2,000円以上のお礼の品がもらえる額です。

たくさん寄附すれば、その分だけお礼の品がもらえるので、2,000円の自己負担よりお得になります。

ですが、ある一定金額以上は、税金でも控除されず、ただの自己負担額の増加になってしまいます。

そのため、「自分はいくらの寄付までなら、自己負担が増えないか」、寄付上限を知る必要があります。

寄附の上限は、年収や家族構成によって異なりますが、各ふるさと納税サイトにある上限額シミュレーションを使うと、簡単に目安となる上限を算出できます。源泉徴収票があれば、さらに詳細な上限を算出できます。

ふるさと納税が初めての場合は、算出した金額の3,000~5,000円程度低い金額を目安にして、税金の還付・控除を翌年見てから上限を決めると安全です。

あくまで目安なので正確な上限額を知りたい場合は、税理士や住んでいる自治体で確認しましょう。

上限ギリギリまで寄附しないと損?

シミュレーションを使った結果、「上限が高すぎて、こんなに軍資金がない!」という人もいるかもしれませんが、上限いっぱいまで寄附する必要はありません。

お礼の品には値段は書かれていないので、自己負担額の2,000円を超えて、自分が十分と思えれば、それでふるさと納税は成功です!

また、一回で上限まで寄附する必要はなく、1年(1/1~12/31)で分割して寄附すれば、軍資金の利用を分散できます。

確定申告はみんな必要(もしくはワンストップ特例制度)

ふるさと納税は、税金控除を受けるために「確定申告」が必要です。

これが最大のデメリットで、面倒というイメージが強いです。

面倒なイメージがある確定申告ですが、下記の5つがあればなんとかなります。

- 寄附金受領証明書(ふるさと納税先から送られてくる)

- 源泉徴収票

- 還付金の受取口座

- マイナンバーカード(または個人番号のわかるもの)

- 印鑑

上記の5つを使って「確定申告の申請書」を作成し、確定申告の期間内に管轄の税務署に郵送もしくは窓口に持参すれば完了です。

「確定申告の申請書」は、全国の税務署や国税庁のホームページで入手でき、国税庁のサイトでも作成できます。

ふるさと納税サイトに申告方法がのっているので、それを参考に作成すれば、はじめての人でも作成できます。

マイナンバーカードがあれば、さらに便利な「e-Tax」での申請ができます。

下記の記事でやり方を紹介しています。

確定申告の期間は、今年1月1日~12月31日の間に行ったふるさと納税に対して、翌年2月16日~3月15日に確定申告が必要です。

確定申告がいらないワンストップ特例制度

もし、「ふるさと納税以外の確定申告がない給与所得者(会社員など)」で、「ふるさと納税の寄附先が5自治体以内」の場合は、確定申告なしで税金控除が受けられる「ワンストップ特例制度」が使えます。

「ワンストップ特例制度」に必要なものは下記の3つ。

- 封筒・切手

- ワンストップ特例制度の申請用紙(自治体から届くまたはダウンロードが必要)

- マイナンバーカード(または個人番号のわかるもの)

書き方は自治体ごとにバラバラだったり、全ての自治体に「ワンストップ特例制度」の申請が必要なので、5自治体に寄附していると手間がかかります(1自治体なら楽です)。

ワンストップ特例制度は、申請書の提出期限が確定申告と違います。

今年1月1日~12月31日の間に行ったふるさと納税に対して、翌年1月10日までに各自治体に申請書などの書類提出が必要です。

寄附はどこにする?お礼の品の探し方

次にやるのが、寄附をどの自治体にするか、お礼の品は何をもらうかを決めることです。

寄附する自治体を決めたり、お礼の品を決めるなら、ふるさと納税サイトが便利です。

サイトによって掲載されている自治体が異なるので、寄附したい自治体が見つからない場合は別のサイトで調べると見つかるかもしれません。

「さとふる」を使えば、PayPayで支払うことがでPayPayポイントがもらえ、「楽天市場ふるさと納税」なら、楽天ポイントをためることができます。

ふるさと納税サイト

さとふるで人気のあるお礼の品ランキング

以下のお礼の品は、さとふるで人気のお礼の品です。

「お米![]() 」、「シャインマスカット

」、「シャインマスカット![]() 」、「メロン

」、「メロン![]() 」、「お肉

」、「お肉![]() 」、「いくら

」、「いくら![]() 」、「ハンバーグ

」、「ハンバーグ![]() 」、「うなぎの蒲焼

」、「うなぎの蒲焼![]() 」などが定番ランキングとなっています。参考にして寄附する自治体を選んでみましょう。この他、「餃子

」などが定番ランキングとなっています。参考にして寄附する自治体を選んでみましょう。この他、「餃子![]() 」、「キムチ

」、「キムチ![]() 」、「ビール

」、「ビール![]() 」などもおすすめです。

」などもおすすめです。

お菓子類は、あっという間に食べてしまうことが多いので、ハンバーグなどの冷凍保存食品はおすすめです。

寄付が完了すると、「寄附金受領証明書」というものが送られてきます。

これは確定申告の時に使うのでなくさないように保存しておきましょう。

後は、確定申告時期にe-Taxを使って申告すれば完了です。

ふるさと納税の基本的なやり方!まとめ

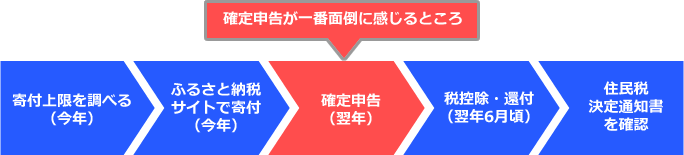

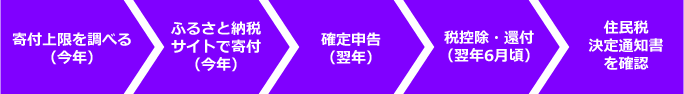

「ふるさと納税」のやり方をまとめると下記のようになります。

ふるさと納税のやり方

- ふるさと納税サイトのシミュレーションを使って、寄附上限額を確認する(寄附上限額の軍資金を用意)

- ふるさと納税サイトで寄付する(1/1~12/31までに)

- 確定申告時期(翌2/16~3/15)に確定申告する

※もしくはワンストップ特例制度(翌1/10まで)をする - 所得税の還付と住民税から控除が行われる(翌6月~)

- 住民税決定通知書で減っていることを確認する

※確定申告すれば「所得税の還付と住民税から控除」は自動でやってくれます。新たに申請は必要ありません。

確定申告は難しそうに見えますが、必要書類さえそろっていれば、初めての人でも簡単にできます。

マイナンバーカードがあれば、e-Taxが利用できるので取得しておいて損はしません。

最初は不安かもしれませんが、1度やれば簡単だとわかります。

まだやっていなければ、是非チャレンジしてください。